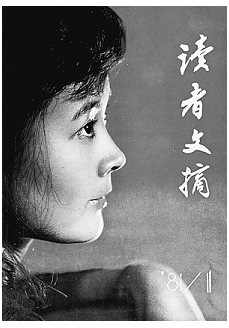

《读者》(原名《读者文摘》)创刊号封面 《读者》(原名《读者文摘》)创刊号封面

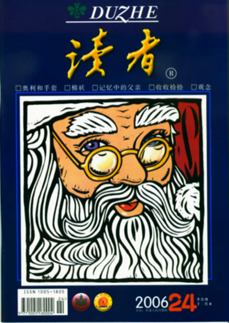

《读者》最新一期封面 《读者》最新一期封面

《读者》已满25岁了。经过25年的发展,这本杂志的发行量已经达到1000万份,位居亚洲第一、世界第四。25年来,《读者》以其一贯的风格“俘获”了千万读者的心,被称为“中国人的心灵读本”,领跑着中国期刊。《读者》成功的奥秘何在?靠什么长盛不衰?

每天,位于兰州的《读者》杂志社都会接到大量的读者来信。

几天前,一位读者在来信中写道:“这本杂志,就这样陪伴我们走过了许多孤单、空闲、快乐、寂寞、求知、痛苦或者怀旧的日子。时光永远流逝,岁月轻轻飞去,这本散发着墨香与书香,洋溢着至真、至善、至美的人性光辉的期刊之花——《读者》,已在静静绽放中讲述了20多个光阴的故事。”

《读者》已满25岁了。从1981年创刊,经过25年的发展,这本杂志的发行量已经达到1000万份,居亚洲第一、世界第四。前不久,世界品牌实验室和世界经理人周刊主办的世界品牌大会发布了“2006中国500个最具价值品牌”排行榜,《读者》杂志以34.11亿元的品牌价值连续第三年入选,品牌价值较去年的33.82亿元增加了2900万元。

25年来,《读者》以其一贯的风格“俘获”了千万读者的心,被称为“中国人的心灵读本”,领跑着中国期刊。

基本格调:传播“真、善、美”

一个主题绝不动摇

“《读者》靠什么长盛不衰?”

“真、善、美。”

7月25日,在读者出版集团的办公大楼里,记者与读者出版集团副总编辑、《读者》杂志社社长彭长城进行了一番对话。

“《读者》推崇的唯一主题就是‘真、善、美’。‘真、善、美’不是说教,而是一个人最基本的生活准则。”彭长城介绍说,即使在一个物欲横流的社会里面,人还是应该有所敬畏,为未知的东西,为自身。德国著名哲学家康德说过一句话:人最敬畏的是天上的星空和内心崇高的道德准则。当一个人的内心出现矛盾的时候,什么可以让他平静?我想还是道德感。以教育和文化的形式保存下来的文章,依然是这些看起来保守的东西,在拯救、在平衡着我们的内心。缺乏道德感,最终伤害的也还是我们自己。

正是出于“真、善、美”的理念,面对市场上各种各样、定位各不相同的期刊,《读者》提出了“中国人的心灵读本”这个概念。《读者》杂志所倡导和注重的人文关怀,以人性、人道、善良、美好为标尺,以大众为中心,从人文的视角来思考中国人的生存、生活和发展。25年来,《读者》向读者源源不断地提供着无微不至的文化关怀、情感关怀、社会关怀、成长关怀,人们古老的阅历和新鲜的体验随时可能与之相遇。

一位读者说:“上初中的时候,每当这本杂志到家,都要深深嗅一下油墨香才翻开。舅舅家有本合订本,我忍着羞怯,借了一遍又一遍。在没有文化,也没有人来得及教给你关于生活的最朴素的信条的时候,一个小孩子按着这本杂志里一颗一颗的字,学习怎么和别人相处,和自己相处,从身边的自然里感受一点诗意。”

25年了,无论是内容还是形式,《读者》也一直在变,但是这种变化没有离开杂志的基本格调。“就像兰州人喜欢吃牛肉面,这一饮食习惯决定了他们的基本口味。杂志的风格一旦形成,就决定了读者的喜好。”彭长城把《读者》比喻成一棵大树,主干绝对不能动。

编辑方针:高品位,大众化

一个标准贯穿始终

其实,读者的发展道路并非人们想象得那样一帆风顺。

1995年,《读者》达到了一个高峰,随后出现回落。一些读者反映,杂志的一些内容过于艰涩,有些东西不够大众化。

杂志社的编辑们分析认为,这其实涉及到一份刊物的定位问题。就是说,《读者》是办给谁看的?

“高品位要坚持,读者面要拓宽。”《读者》的编辑方针做了一些调整,尽量不涉及比较生僻的问题,所刊登的文章尽量是大家关心、喜爱的。另外,原来一期杂志登40篇文章,现在登了50篇文章,拓宽了领域,文章也短小精悍了。彭长城说:“诺贝尔奖获得者研究的问题都是比较高深的,但是他在领奖的时候,必须向中学以上文化程度的人讲明他的道理。尽管《读者》刊登了很多有思想深度、有理论基础、有超前性的文章,但我们尽量用通俗的语言表达出来,让更多的人能够感悟与理解。”

然而,通俗化不等于媚俗化。读者们发现,当众多的杂志开始“走俗”,借助炒作小道消息、花边新闻甚至靠暴力、色情招揽读者的时候,《读者》依然固守着自己的标准。结果,许多杂志虽得一时之利却最终为人遗弃,而《读者》却一直挺立着。

“高品位,大众化”——《读者》一直坚持着这样的编辑方针,一个标准贯穿了25年。正如一位读者所说:“阅读《读者》,既能获得对社会发展方向的认识,又能感受到对社会底层的关怀。老百姓喜欢,学问高的人也能受到启迪。”专家评价说:“《读者》致力于打开精英文化与大众文化的通道,倡导文化的开放性,立足民族文化,包容世界优秀文化,在传播文化的同时,也努力去提升整个民族的文化素质。”

彭长城说,这么多年来,《读者》一直强调,登出的东西要对社会负责任。《读者》比较正统,但是不落伍。

一位步入而立之年的读者评价说,“《读者》依然保守,貌似落伍。在这个时代,有很多像我这样的人,曾以为它早该告别了,却发现它仍然拥有着对这个社会的巨大影响力。它‘没有形容词,没有惊叹号,只有不动声色的力量’。这也许是因为,在这个物质极大丰富的时代,人们什么都有,只缺寻常。”

|